トップページ > 修了生の声

修了生の声

更新日:2025年10月01日

令和6年度IDCL(短期)修了生

No7. 丸山 絢さん(川崎市健康安全研究所)

川崎市健康安全研究所(FETP-K)(研修修了者:左から2番目)

私は本庁や保健所、地方衛生研究所で長く感染症対策に携わってきたため、感染症対策に関する研修や学会等に参加する機会はこれまでにも多くありましたが、リーダーシップについて学ぶ機会はほとんどありませんでした。感染症危機管理リーダーシップ研修では、専門的な知識や技術の習得のための講義に加えて、リーダーシップを発揮できる人材を目指すための講義や演習があり、業務に対する考え方を見直すよい機会となりました。また、研修では、他自治体で活躍する多くの研修生や関係機関の皆様と出会うことができ、その貴重なネットワークを今後の業務に活かしていきたいと考えています。

私が現在所属している川崎市健康安全研究所の感染症情報センターでは、市内における実地疫学専門家ネットワークの構築に向けて、FETP-K(Field Epidemiology Training Program-Kawasaki)プランの運用を行っています。具体的には、保健所等職員の人材育成や平常時からのネットワークの構築、保健所等が行う積極的疫学調査の専門的支援等に取り組んでおり、その運用に当たっては、関係機関との円滑な連携が不可欠です。今回の研修で学んだリーダーシップを発揮することで、これらの取組を効果的に推進し、近い将来再び発生するであろう新興感染症等のパンデミックに備えていきたいと思います。

No6. 田邊 裕さん(名古屋市保健所西保健センター)

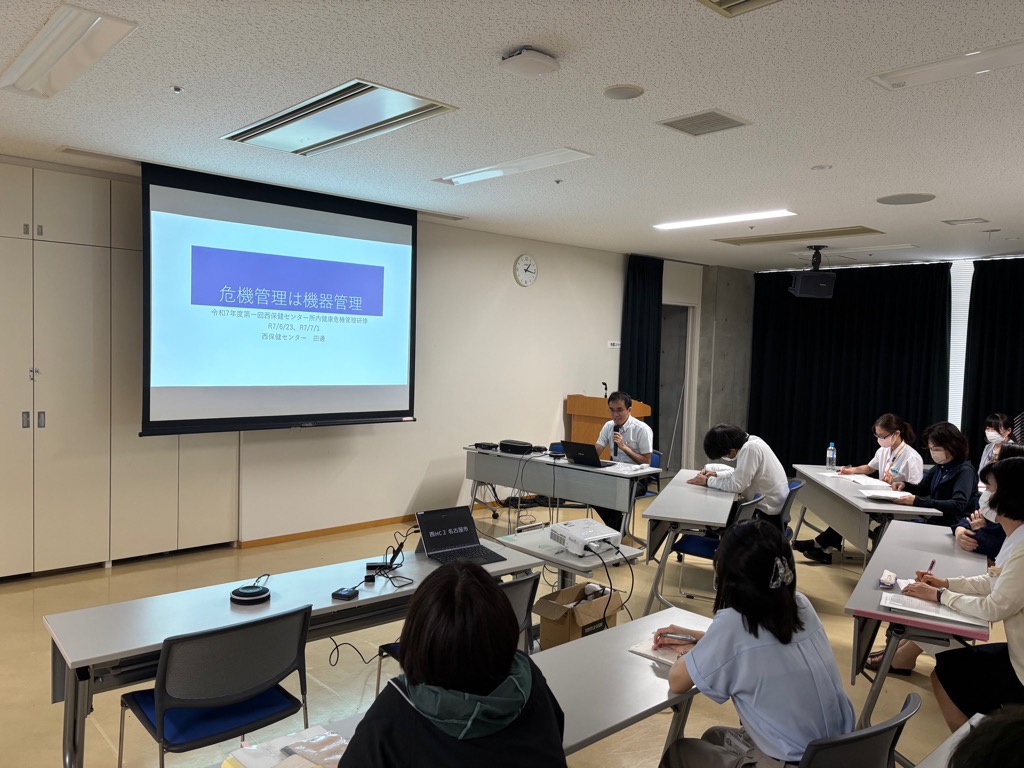

名古屋市保健所西保健センター内健康危機管理研修「危機管理は機器管理」(オンライン会議を迅速に行うための研修)

私は新型コロナ禍において保健所の最前線で対応した経験から、「今後の感染症危機には、より迅速かつ適切に対応を行いたい」と考えていましたが、具体的に何をどのように行えば良いのかが手探りの状態でした。今回の研修を通して、感染危機管理とは何をどのように行うことなのかが明確になったと感じています。

【何を行うか】

平時に行うこととしては、有事に活用しうる仕組みや組織を作っておき、日常的に運用しておくことです。そして、日常的な運用が難しい場合は、定期的な訓練を行うことが重要です。これらは、国立感染症研究所の緊急時対応センターに関する講義、グループディスカッション、見学を通して具体的に理解できました。

有事に行うこととしては、リーダーとして正しいと思える行動を行うことです。感染症危機関連のマニュアルは数多くありますが、マニュアルで事前想定した事象以外の事こそ危機へと発展します。今回、新型コロナの対応を多様な立場で経験された講師陣や受講生との意見交換を通じて、「マニュアルが役に立たない(何が起こるかわからない)からこそ危機である」と腹を括ることが出来ました。この発想の転換は、私にとって非常に大きな学びでした。

【どのように行うか】

リーダーとして正しいと思える行動をどのように行うかについては、初動として迅速な情報収集とリスク評価を行い、対策本部会議にて意思決定を行います。(本部会議を行うまでの初動はマニュアル化し、平時から訓練する必要があります。この動きは感染症に限らず、あらゆるハザードに共通する部分です。)

決定事項を実行に移すためには、活動の目的を明確にし、関係者と共有を行うことが不可欠です。また、関係者は非常に幅広いため、各所への配慮を忘れないことが重要です。

研修で得たこれらの学びを、地域における健康危機管理の実践に活かすため、現在は感染症対応時の標準業務手順の整備や、所内での研修・訓練の充実化に取り組んでいます。

No5. 小竹 亜希子さん(八王子市健康医療部(八王子市保健所)健康づくり推進課)

八王子市健康医療部(八王子市保健所)健康づくり推進課(研修修了者:前列中央)

八王子市は人口約57万人の中核市として、基礎自治体による地域保健業務と、保健所設置市としての保健衛生業務の両面を担っています。私は保健所の総務部門に所属し、保健師の人材育成や市民の健康づくりを担当しています。

新型コロナウイルス発生時には、保健所での疫学調査の支援に加え、本庁では事務職とともに「医療体制整備チーム」に参画し、行政検査以外のPCR外来の設置・運営や、医療従事者向けワクチン接種の調整など、後方支援にも携わりました。これらの経験から、「オール八王子」で感染症危機に対応できる体制構築を目指し、本研修への参加を決意しました。

研修修了後は、以下の2つの視点をもって業務に取り組んでいます。

一つ目は、専門職内の連携強化の視点です。感染症担当と連携し、健康危機管理を担う立場としてICN連絡会に参加しました。さらに、人材育成研修の一環として、IHEATと共同で机上訓練を企画し、地域全体で危機管理への意識を高める活動に取り組んでいます。感染症担当以外の保健師も対応できるよう、「災害時保健師活動マニュアル」に感染症危機管理の視点を取り入れ、改訂に取り組み始めました。

二つ目は、職種を超えた橋渡し役の視点です。

危機時には各職員の専門性を活かしながら、法令や膨大な通知の解釈、対応方針の整理・活用などが求められます。そのため、健康危機管理に関する計画の見直しを事務職と協働で進め、庁内全体で強みを発揮し合える体制づくりに努めています。

研修最終日の報告会で述べた「危機管理は一日にしてならず」を体現すべく、平時から情報共有が円滑に行える職場環境の整備、メンバーの個性を踏まえた役割分担や指示の出し方など、研修で学んだリーダーシップを日々の業務に活かしています。

No4. 谷口 亜裕子さん(高知県幡多福祉保健所)

高知県幡多福祉保健所 麻しん勉強会

今回の感染症危機管理リーダーシップ研修(短期)では、地域の感染症危機管理においてリーダーシップを発揮できる人材に求められる能力について学びました。「戦略策定・意思決定する能力」や「人材・組織を管理・指導する能力」など、難しい内容でしたが、研修生の皆様とグループワークを繰り返していく中で、徐々に理解を深めることができました。また、検疫研修では新型コロナウイルス感染症発生初期の緊迫した現場で、実際にリーダーシップを発揮された先生方にご講義いただきました。時間、情報に制限のある状況下で最善の意思決定を行い、各方面との合意形成や実行に至るまでを当時のエピソードとともに提示してくださり、有事対応の困難さと、平時から危機事象に対する準備を継続して行うことの重要性を再認識することができました。

ちょうど本研修に参加していた2025年1月に、自身の所属する高知県で麻しん接触者対応を要する事例が発生しました。幸い感染拡大には至りませんでしたが、所内体制他に改善すべき点が認められたことから、同年3月、6月に麻しん対応マニュアル運用に関する所内勉強会を実施しました。今後は実践形式の演習も企画し、保健所全体で感染症危機発生時の対応力を高めていきたいと考えております。

最後に、本研修を開催するにあたりご尽力いただいた全ての方々に心より感謝申し上げます。

No3. 西野 裕香さん(大阪府健康医療部保健医療室 医療・感染症対策課 感染症企画グループ)

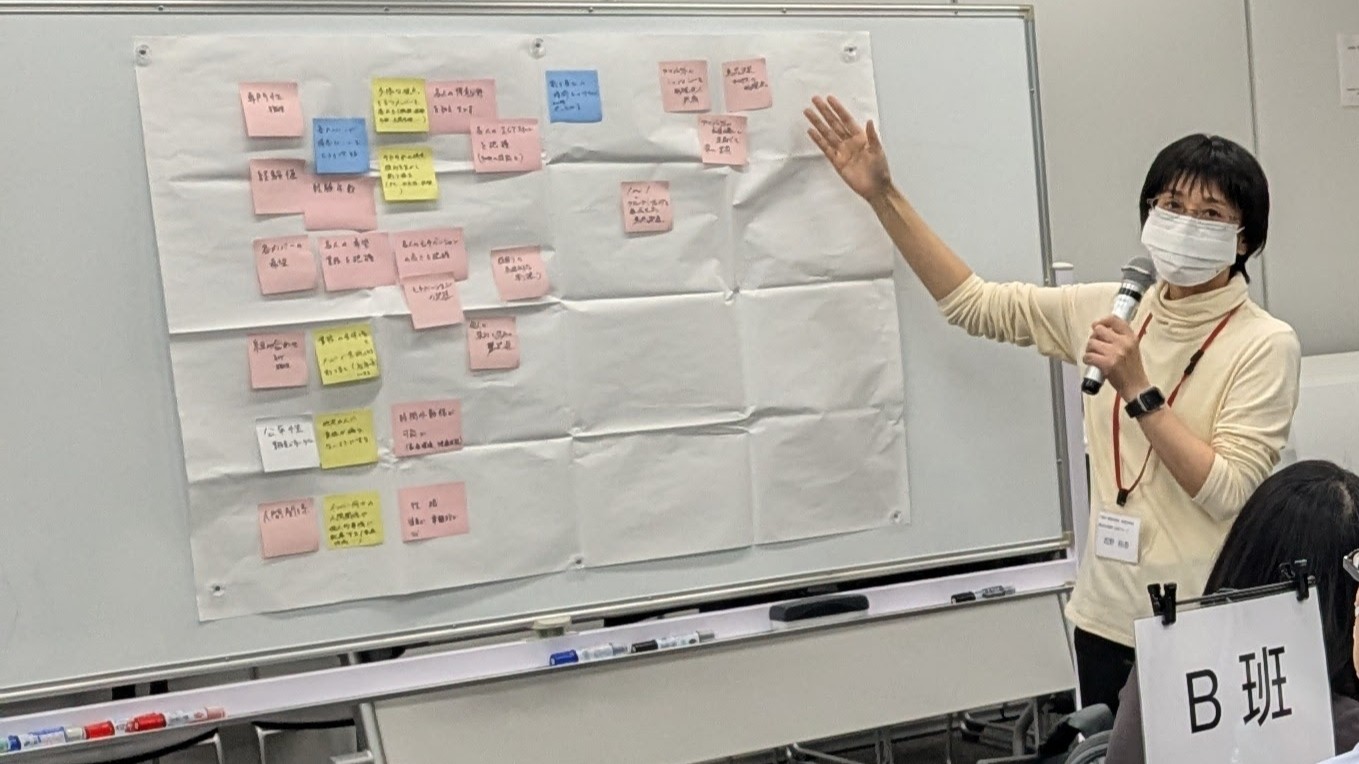

令和6年度IDCL(短期)研修風景

今回の研修に参加し、感染症危機事象発生時における国、医療機関、検疫所など各機関の役割を具体的に理解することができました。また、講義や演習を通して、リーダーシップに必要な能力について学び、自身に不足している点にも気づくことができました。

特に印象に残ったのは、コロナ禍初期において、情報・人材・物資・時間のいずれも限られている状況下で、どのように考え、何を行い、どのように連携したのかという講師の皆さまの体験談です。その経験を踏まえ、平時にどのような準備を進めているのかも学ぶことができ、大変参考になりました。

さらに、演習を通じて各自治体におけるコロナ対応の取組みや苦労を知ることができました。メンバーはキャリアや背景、職種もさまざまで、意見交換の中で「なるほど!」と気づかされる場面が数多くありました。

研修後、府内関係機関との平時からの連携が重要だと改めて実感し、検疫所、感染症指定医療機関、地方衛生研究所、保健所、府庁等と連絡会を開催しました。想定事例を基に、有事の際のそれぞれの役割や動きについて改めて確認しました。参加者からは定期的に開催してほしいとのご意見もあり、継続して連携がとれるような運用を考えています。

研修は、感染症危機事象発生時のリーダーとして求められる能力を学ぶだけでなく、感染症の専門家や全国の自治体の方とつながりができる有意義な研修でしたので、ぜひ、次期リーダーとなる方々に受講いただきたいと思います。

最後に、本研修を企画・運営いただいた事務局の皆さま、そしてR6年度IDCL(短期)修了生の皆さまに心より感謝申し上げます。

No2. 山本 真澄さん(千葉県習志野保健所疾病対策課)

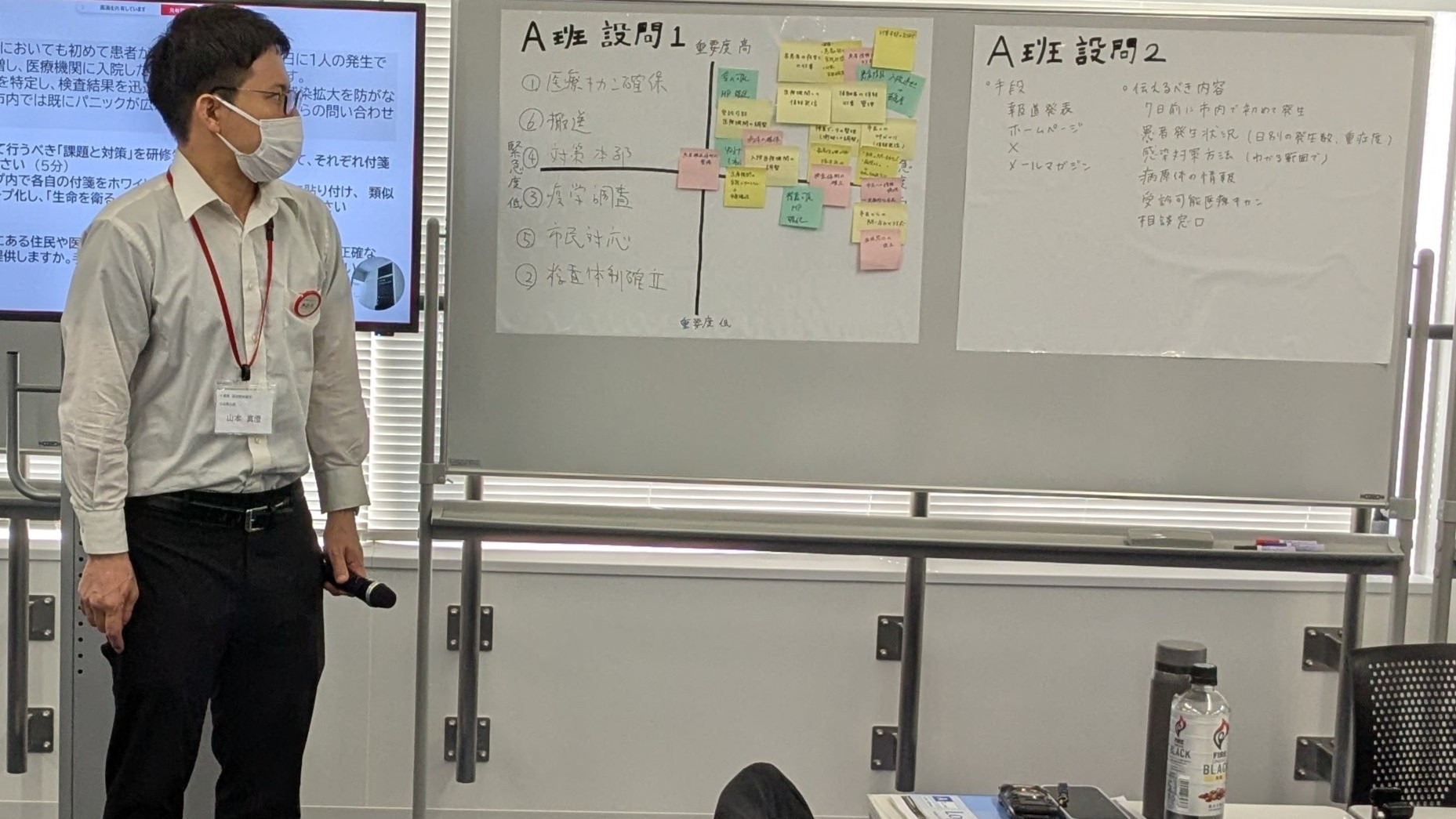

令和6年度IDCL(短期)研修風景

本研修を通じて得た感染症危機管理に関する知識とスキルは非常に貴重でした。対面研修では、実践的なケーススタディやシミュレーションを通じて、感染症発生時における迅速な意思決定や対応策の立案について学びました。また、WEB講義やeラーニングを通じて、最新の科学的知識や国際的な感染症対策の動向を深く理解することができました。特に、関係機関との連携の重要性を強く感じ、情報共有やコミュニケーションのスキルを磨くことができたと実感しています。

感染症危機においては、継続的な訓練とその必要性の明確化が不可欠であることを痛感し、所属する保健所において、新たに感染症危機管理に関する所内職員向けの説明会を開催することにしました。この説明会では、危機時に健康危機管理対処計画に基づく全所的な対応が求められることを認識させるとともに、これまで行っていた個人防護具の着脱訓練や搬送訓練に実践的な視点を加えることを狙っています。

研修で得た知識とスキルを活かし、地域における感染症危機管理能力を向上させる取り組みを今後も継続していきたいと考えています。

No1. 阿部 礼以亜さん(横浜市健康福祉局地域包括ケア推進課介護予防担当)

横浜市医療局健康安全課企画調整係(研修修了者:前列左)

私は令和3年に横浜市保健所の健康危機管理を統括する医療局健康安全課に配属され、保健師として医師、衛生監視員、事務職員と連携し、新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養支援などに従事しました。

横浜市は羽田空港から至近、かつ日本を代表する貿易港で3つの客船ターミナルを備えている横浜港があり、今後も令和2年2月のダイヤモンド・プリンセス号のような、新たな感染症に対する様々な対応が発生することも想定されます。本市では、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、健康安全課に健康危機管理の統括保健師と担当保健師が増員配置されています。さらに、新興感染症対策に関する計画の策定と推進、及び人材育成を担う企画調整係の編成等、健康危機管理体制が強化されています。

保健師は感染症や災害発生時の健康危機管理を担う職種であり、リーダーシップを発揮できるように備える必要がある、という思いで本研修に応募しました。

研修では、リーダーシップについて基本から深く学ぶことができました。また机上訓練では、起こった事象をどう捉えるのか、危機時に市民にどのように情報提供するのか等を判断することが求められ、特にリスクコミュニケーションの平時からの取組の重要性を痛感しました。

地方自治体として有事に高齢者、障害者等各対象に合ったリスクコミュニケーションを行うためにも、個別や集団の支援を通じ地域住民と深く関わる保健師が、リスクコミュニケーションについて理解を深め、実践していく必要があります。本研修で学んだことを生かし、令和7年度から市の全保健師を対象にした研修において、リスクコミュニケーションの取組を推進する予定です。

最後に本研修では素晴らしいプログラムに加え、全国の自治体の職種や立場が異なる参加者とともに学ぶことで、新たな気づきや視点を得ることができました。本当に貴重な機会をいただきありがとうございました。